Brandenburg an der Havel

81 km von Berlin

Überraschend fiel Heinrich in das Land der Heveller ein, ermüdete sie durch zahlreiche Kämpfe, schlug endlich im härtesten Winter sein Lager auf dem Eise auf und nahm die Burg Brennaburg durch Hunger, Schwert und Kälte.“

So berichtet im Jahr 967 die Chronik des Widukind, Mönch im Kloster von Korvey, und "Herzog" der Sachsen, von dem Ereignis, das zur Entstehung der Mark Brandenburg geführt hat. Mit seinem Angriff versuchte der König des Ostfrankenreichs, Heinrich I. (*um 876, †02.07.936 in der Pfalz Memleben), die Grenzen seiner Macht nach Osten in den Bereich der slawischen Volksstämme auszudehnen. Die Gründungsurkunde des Bistums Brandenburg ist datiert auf den 1. Oktober 949. Sie ist somit die älteste urkundliche Erwähnung der Stadt und des Landes Brandenburg in der Schreibweise „Brendanburg“. Achtmal wechselte Brandenburg den Besitzer, bis es 1157 endgültig in deutsche Hände gelangte. Pribislaw († 1150 in Brandenburg an der Havel), der letzte Fürst und König der slawischen Heveller um die Burg Brandenburg berief einen Konvent von neun Kanonikern des 1120 gegründeten Prämonstratenserordens aus Leitzkau. Dieser wurde mit Unterstützung des Markgrafen von Brandenburg Albrecht I. 1161 zum Domkapitel erhoben und siedelte vier Jahre später auf die Dominsel über. Am 11. Oktober 1165 wurde der Grundstein für eine Basilika des Apostels Petrus gelegt.

Domkirche

Öffnungszeiten:

April bis Oktober: Mo bis Sa 10:00 - 17:00 Uhr, Sonntag von 12:00 bis 17:00 Uhr

November bis März: Mo bis Sa 11:00 - 16:00 Uhr, Sonntag von 12:00 - 16:00 Uhr

Die Domkirche Peter und Paul in Brandenburg an der Havel befindet sich auf einer Insel zwischen dem Beetzsee und der Havel. Hier wurde von König Otto I. (*23.11.912, †7.05.973 in Memleben) im Jahr 948 das Bistum Brandenburg gegründet, Baubeginn war in der Mitte des 12. Jahrhunderts im Jahr 1165. Mit der Reformation im 16. Jahrhundert wurde der Dom protestantisch und gehört heute zur Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz.

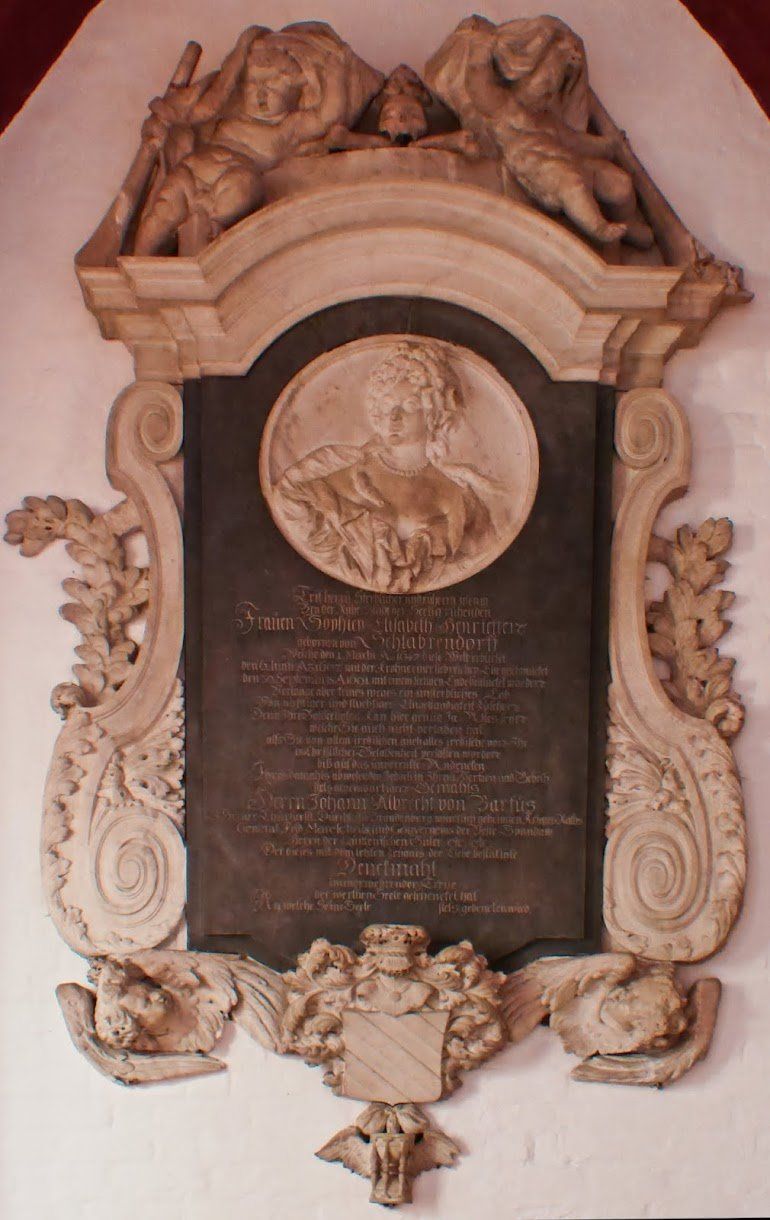

Schlabrendorffsche Gruft

"Eine schwarze Marmortafel mit der Grabschrift umfasst in ihrem oberen Teil das schöne, lebensvolle Brustbild der Verstorbenen in Form eines kreisförmigen Medallionreliefs aus weißem Marmor und wird darüber von einer mehrfach gekröpften segmentförmigen Verdachung abgeschlossen. Auf ihr strecken sich neben einem Totenschädel zwei wohlgenährte, bitterlich weinende Putten, die in den Händen gesenkte Fackeln halten und ihre Köpfe zum Zeichen der Trauer mit Schleiern umhüllen. Das Ornamentale in den beiden edel gezeichneten seitlichen Schnörkeln, in dem sie begleitenden Blattwerk und dem am unteren Ende der Tafel zwischen zwei als Konsolen dienenden Engelköpfen angebrachten Wappen ist von vollendeter Modellierung. Das Ganze, eines der edelsten Zierstücke des Doms, weist durch die darin ausgesprochene hohe künstlerische Kraft auf den Stil des großen Schlüter." (aus: "Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg" herausgegben vom Brandenburgischen Provinzialverbande, 1912)

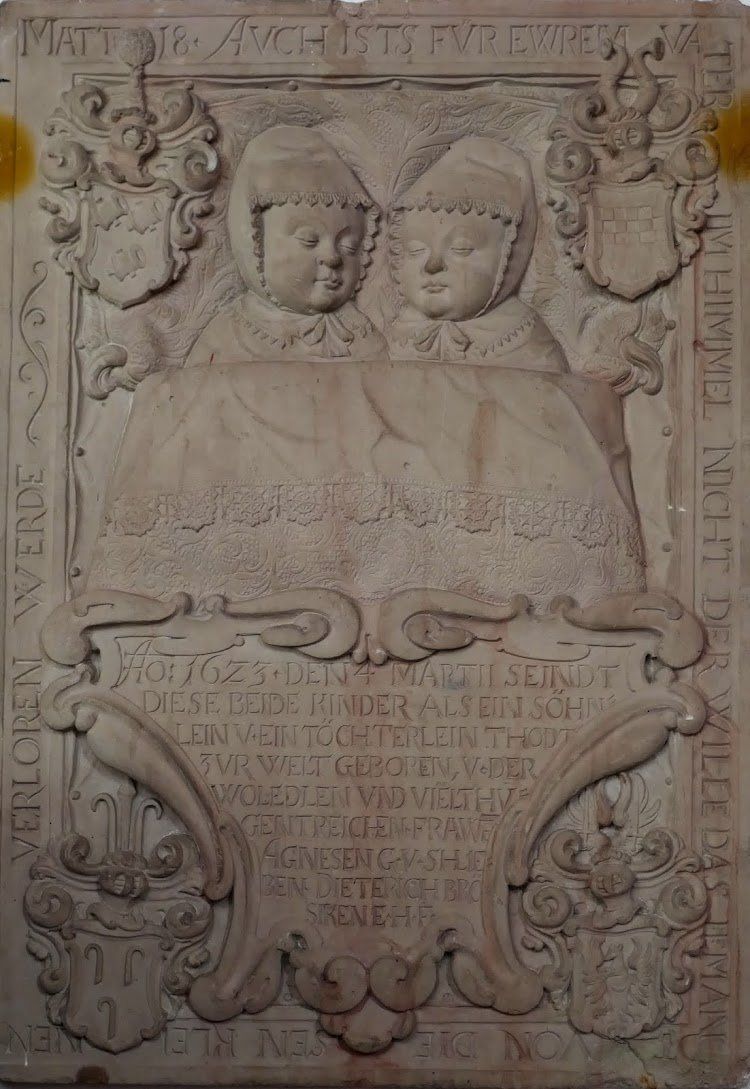

Grabstein eines totgeborenen Zwillingspaares (†1623), 60 cm breit, 85 cm hoch, (ehem. in der Schlabrendorffer Gruft) stellt die beiden Kinder nebeneinander in einem Bettchen dar. Den unteren Teil des Steines schmückt eine Kartusche mit der Grabschrift, die Ecken zieren vier kleine Familienwappen:

Kloster St. Pauli

Ehemaliges Dominikanerkloster, heute ist darin das Archäologische Landesmuseum Brandenburg.

"St. Pauli, ehemalige Dominikaner- jetzt zweite Pfarrkirche der Neustadt. Laut Wandinschrift im Chor von 1574 soll das Kloster 1286 von Markgraf Otto dem Langen gestiftet und noch in demselben Jahre eine Kirche unter dem Patronat des Andreas und der Magdalena von Bischof Gebhard geweiht sein und 1311 der Rat den Mönchen einen Platz geschenkt haben, um ihre Wohnungen darauf zu bauen. Der Name des Apostels Paulus erscheint urkundlich erst 1533, muss aber allerdings schon früher aufgekommen sein. Nach der Reformation von den Mönchen verlassen, wurden Kirche und Kloster 1560 von Joachim II. dem Rate geschenkt, erstere nach einer Restauration noch am 11. Oktober desselben Jahres als evangelische Pfarrkirche neu geweiht, die Klosterbaulichkeiten aber 1565 ihrer neuen Bestimmung als Pfründenhaus übergeben. Die Verunstaltungen, welche das Innere zu Anfang des 18. Jahrhunderts durch zopfige Altar- und Empor-Einbauten und Übertünchungen erlitten hatte, sind 1868 bis 70 durch eine Restauration nach Angaben von v. Quast beseitigt.

Dreischiffige Backstein Hallenkirche mit einschiffigem Chor. Das Schiff mit sechs Gewölbejochen von 15,40 m Scheitelhöhe, im Lichten 32,50 m lang, 18,32 m breit, davon das Mittelschiff 9,42, das nördliche Seitenschiff 3,69, das südliche 2,85, jeder Arkadenpfeiler 1,18 m."

Quelle: Inventar von Bau- und Kunstdenkmäler in der Provinz Brandenburg. R. Bergau, Berlin 1885

St. Johannis

Die Kirche war ehemals die Klosterkirche der Franziskaner. Erstmals wurde an dieser Stelle im Jahr 1240 ein Gotteshaus errichtet, damals noch ohne Turm, der ab 1460 gebaut wurde.

St. Katharinen

In der Südvorhalle befindet sich ein Sandsteinepitaph des Ehepaars Andreas Christian Königsdorff († 1733) und Dorothea Müller († 1741).